-

Partager cette page

Les séminaires

Les séminaires 2025-2026

Histoire et imaginaires sociaux

Cet atelier se veut un lieu de convergence autour de ce recours aux imaginaires sociaux que nous avons en commun dès lors que nous cherchons à comprendre ce qui s’est passé, ce qu’il advient à ce qui s’est passé, ce que nous faisons et ce que nous fait ce qui s’est passé et continue de se passer dans les sociétés dont nous tentons de rendre l’histoire. L’imaginaire social est effet le lieu, partagé au-delà du seul champ historien, qui permet de penser le réel social dans la complexité de sa construction historique, tissée de matériel et d’idéel. Il est au cœur des logiques du commun qui sont l’objet de la thématique 1 de FRAMESPA.

Cet atelier se veut un lieu de convergence autour de ce recours aux imaginaires sociaux que nous avons en commun dès lors que nous cherchons à comprendre ce qui s’est passé, ce qu’il advient à ce qui s’est passé, ce que nous faisons et ce que nous fait ce qui s’est passé et continue de se passer dans les sociétés dont nous tentons de rendre l’histoire. L’imaginaire social est effet le lieu, partagé au-delà du seul champ historien, qui permet de penser le réel social dans la complexité de sa construction historique, tissée de matériel et d’idéel. Il est au cœur des logiques du commun qui sont l’objet de la thématique 1 de FRAMESPA.Travaillé particulièrement dans les champs de la philosophie politique ou de l’anthropologie par Cornélius Castoriadis ou Maurice Godelier, l’imaginaire social a été acclimaté en histoire de façon pionnière et si familière à FRAMESPA par Pierre Laborie dans un article fondateur de 1988. C’est à renouer, prolonger et enrichir ce dialogue entre l’histoire et les imaginaires sociaux que cet atelier vise, bien convaincu qu’il y a là un lieu et une démarche, en somme une lecture et une écriture de l’histoire, propres à toutes les histoires qui ne se contentent ni de seuls faits ni de leurs seules représentations, non plus que de leurs reconstructions isolées ou de leurs déconstructions simplistes.

Voir le programme

SEMI : le séminaire d'études médiévales ibériques

Inauguré en 2018, le séminaire d'études médiévales ibériques (SEMI) prolonge la tradition ancienne d'une relation étroite entre les études médiévales à Toulouse et la péninsule Ibérique. L'objectif est de consolider la synergie naturellement amorcée par ce terrain d'investigation commun à un groupe de chercheurs de la région toulousaine, venus d'horizons disciplinaires variés (histoire, archéologie, études hispaniques), en leur donnant l'occasion de se rencontrer et d'inviter des spécialistes extérieurs, en particulier espagnols, pour échanger autour de leurs travaux ou de projets collectifs en cours.

Inauguré en 2018, le séminaire d'études médiévales ibériques (SEMI) prolonge la tradition ancienne d'une relation étroite entre les études médiévales à Toulouse et la péninsule Ibérique. L'objectif est de consolider la synergie naturellement amorcée par ce terrain d'investigation commun à un groupe de chercheurs de la région toulousaine, venus d'horizons disciplinaires variés (histoire, archéologie, études hispaniques), en leur donnant l'occasion de se rencontrer et d'inviter des spécialistes extérieurs, en particulier espagnols, pour échanger autour de leurs travaux ou de projets collectifs en cours.Voir le programme

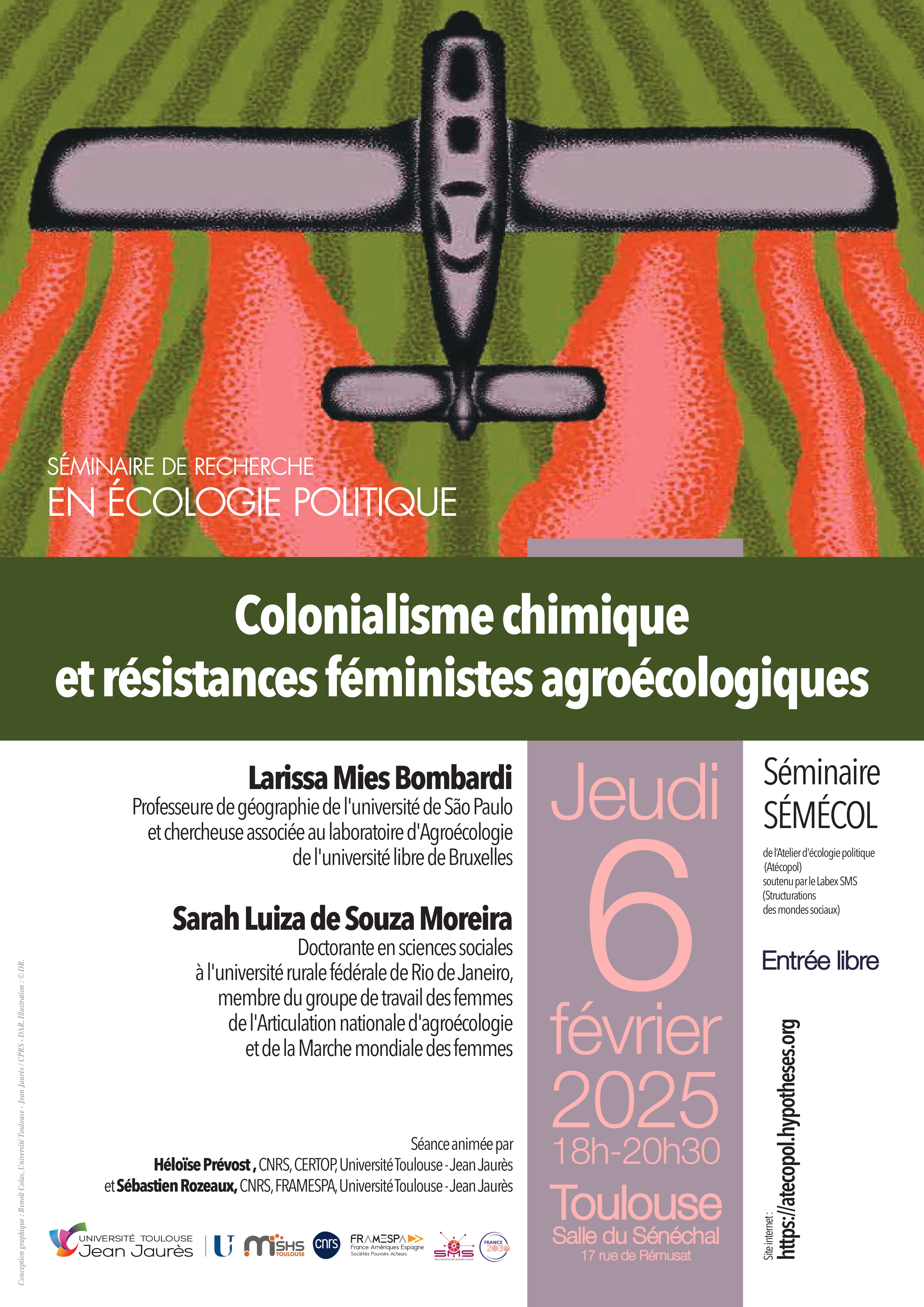

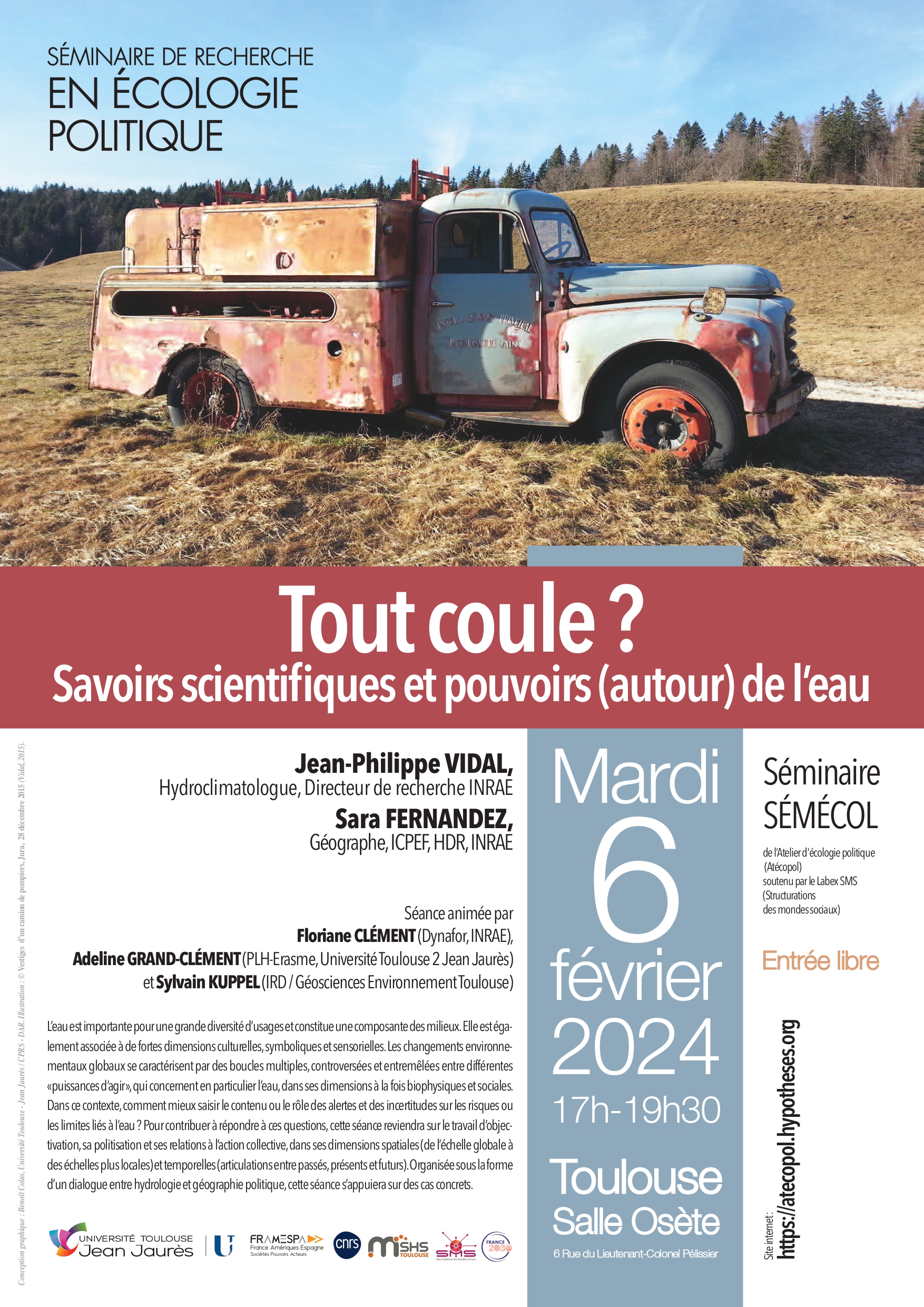

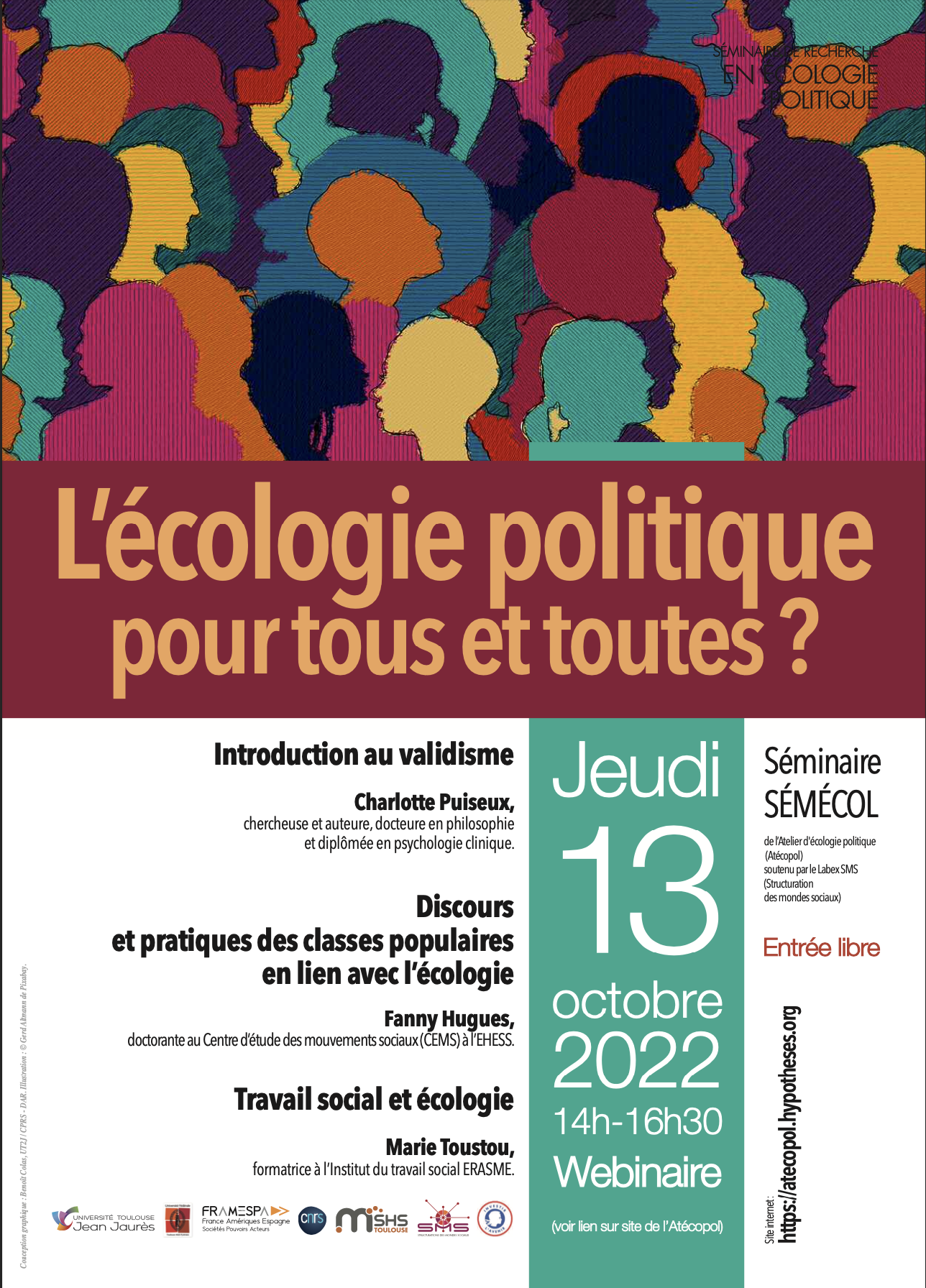

SEMECOL : le séminaire de l'ATECOPOL

le SÉMÉCOL est le séminaire de l'Atelier d'écologie politique, un collectif interdisciplinaire de scientifiques engagés autour des multiples aspects de bouleversements écologiques. En mobilisant toutes les disciplines autour d'un angle de political ecology, les séances ont pour objectif d’interroger ce qui a conduit à l’impasse écologique actuelle et d'envisager les perspectives pour y faire face. En s’ouvrant au plus large public, ce séminaire expérimente aussi une façon de faire dialoguer le milieu de la recherche avec la société. L'Atécopol est plateforme d'expertise de la MSH-T ; le laboratoire FRAMESPA a concouru à sa genèse en 2018 et il héberge depuis la gestion de son séminaire, soutenu par le Labex SMS et inscrit dans la formation de l'Ecole des docteurs de l'Université de Toulouse.

le SÉMÉCOL est le séminaire de l'Atelier d'écologie politique, un collectif interdisciplinaire de scientifiques engagés autour des multiples aspects de bouleversements écologiques. En mobilisant toutes les disciplines autour d'un angle de political ecology, les séances ont pour objectif d’interroger ce qui a conduit à l’impasse écologique actuelle et d'envisager les perspectives pour y faire face. En s’ouvrant au plus large public, ce séminaire expérimente aussi une façon de faire dialoguer le milieu de la recherche avec la société. L'Atécopol est plateforme d'expertise de la MSH-T ; le laboratoire FRAMESPA a concouru à sa genèse en 2018 et il héberge depuis la gestion de son séminaire, soutenu par le Labex SMS et inscrit dans la formation de l'Ecole des docteurs de l'Université de Toulouse.Voir le programme

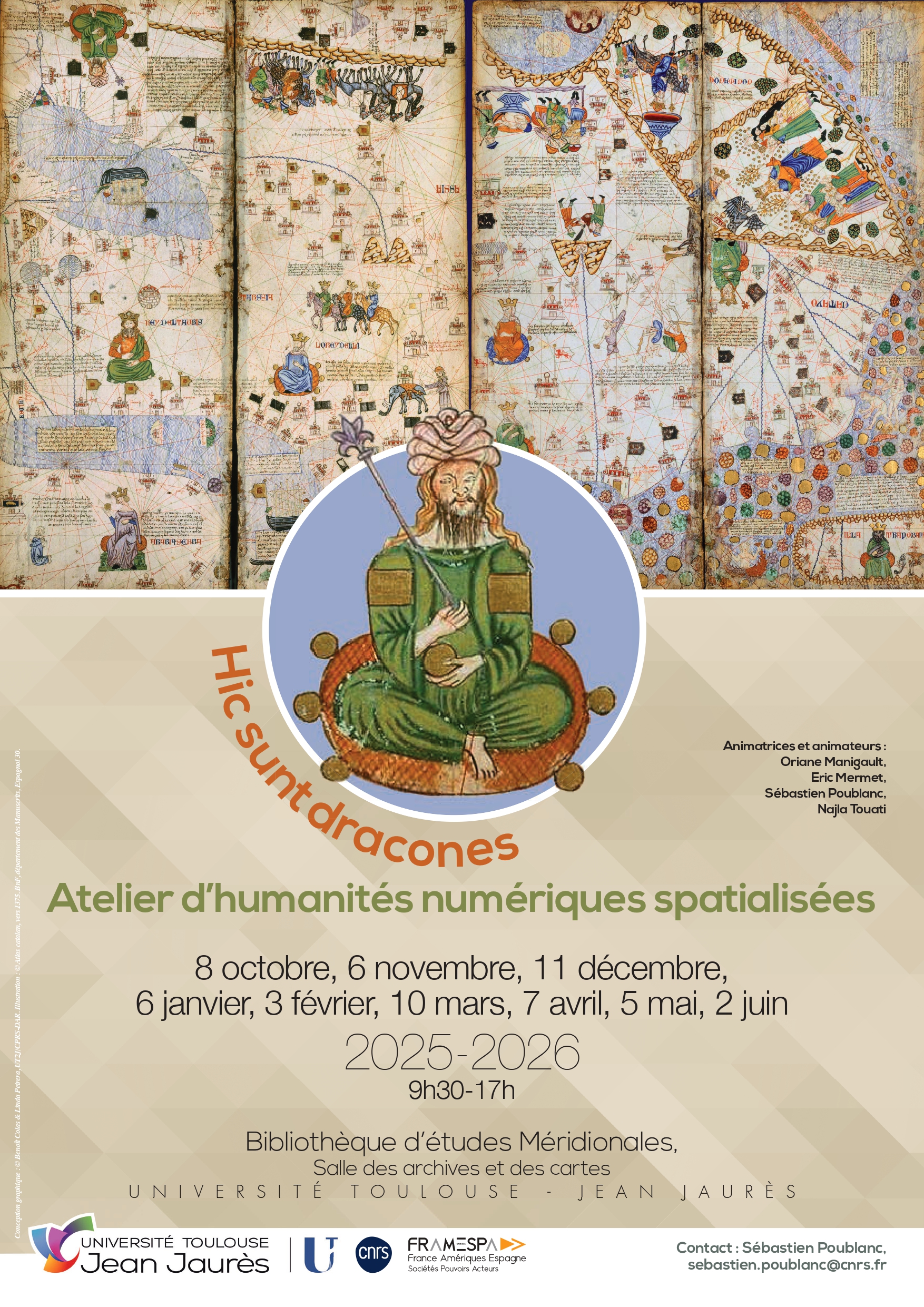

Atelier d'humanités numériques spatialisées

Animé par une équipe d'ingénieur.es issus de FRAMESPA et de projets ANR co-portés par le laboratoire (Oriane Manigault, Eric Mermet, Sébastien Poublanc, Najla Touati), cet atelier prendra la forme d'un espace participatif et collaboratif ouvert à toutes et tous (permant.es et non-permanent.es). Ses animateurs seront là pour accompagner vos réflexions sur la spatialisation de vos objets et vous proposer des méthodes pour la production d'informations cartographiques. Chacun y sera le bienvenue pour venir discuter sur la dimension spatiale de ses recherches.

Voir le programme

SHEEP: Séminaire d’histoire environnementale et d’écologie politique

Voir le programme

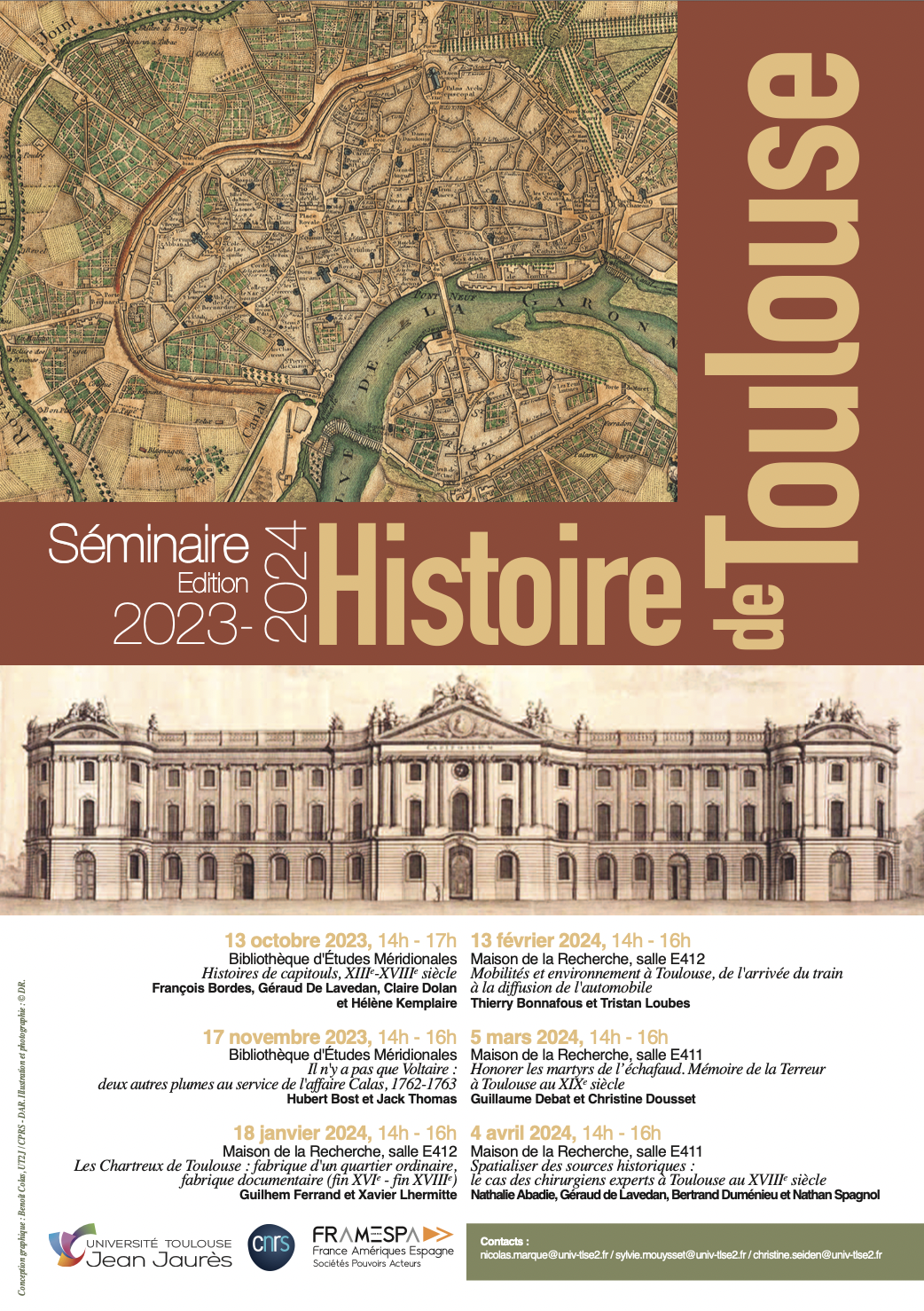

Séminaire Histoire de Toulouse

Initié en 2019, le séminaire d’histoire de Toulouse a pour principal objectif de mettre en valeur la richesse et la diversité des recherches sur la ville, ses alentours et ses relations au reste du monde. Nous souhaitons constituer un espace de dialogue à plusieurs dimensions :

Initié en 2019, le séminaire d’histoire de Toulouse a pour principal objectif de mettre en valeur la richesse et la diversité des recherches sur la ville, ses alentours et ses relations au reste du monde. Nous souhaitons constituer un espace de dialogue à plusieurs dimensions :- entre historiens médiévistes, modernistes et contemporanéistes ;

- entre chercheuses et chercheurs issus de disciplines sensibles au patrimoine local ;

- entre chercheuses et chercheurs confirmé.e.s, doctorant.e.s, masterant.e.s et étudiant.e.s de Licence.

Les résultats attendus sont multiples : il s’agit de construire des moyens d’échanges scientifiques aussi cohérents que pérennes entre chercheurs de tous niveaux ; de dynamiser et d’enrichir les travaux sur l’histoire de Toulouse ; d’en partager, valoriser et diffuser les pistes explorées aussi bien auprès des spécialistes que des étudiants.

Voir le programme

Images du commun

Que peuvent les images ?

Elles sont dotées d’une force politique, ne serait-ce que parce qu’elles peuvent proposer, voire imposer, des points de vue. Elles peuvent, jusque dans leur interdiction, être des instruments de domination et d’influence au service des pouvoirs (politiques, religieux, économiques), mais elles sont aussi à même de participer à des résistances et à des émancipations (images de rébellions, dissidences, révoltes…) et à des contre-pouvoirs (expression des minorités, du populaire, de l’ordinaire, du banal, caricature…).

Elles peuvent représenter des groupes d’individus, des actions collectives, mobiliser des signes, symboles et allégories, en autant de ressorts iconographiques pour documenter des réalités et/ou inventer des fictions, pour actionner des embrayeurs d’imaginaire et d’émotions.

Elles peuvent renforcer des sentiments d’appartenance (territoriaux, patrimoniaux, ethniques, de classe, de genre…) et témoigner de l’inscription collective dans tel ou tel paradigme scientifique et/ou idéologique.

Elles peuvent se contenter de répondre à l’horizon d’attente du regardeur, ou bien, par leur capacité à provoquer une déflagration cognitive et/ou émotionnelle, en faire bouger les limites.

Les images peuvent ainsi créer des liens – fussent-ils transitoires, illusoires ou provisoires – entre ceux qui en partagent l’expérience, et se faire outil de cohésion sociale.

Voir le programme

Séminaire Commune nature

L’Atelier de recherche « Commune nature » a été créé en 2021, et vise à explorer la question du et des commun(s) telle qu’une histoire environnementale profondément influencée par l’histoire sociale, l’histoire politique et l’histoire du droit permet de la saisir. En proposant d’étudier le fonctionnement des communs de la fin du Moyen Age au XIXe siècle, notre but est d’analyser d’une part les manières dont les sociétés du passé considéraient leurs environnements, et d’autre part les formes d’usage et de gestion collective de ces environnements, élaborées par les communautés afin de les exploiter, de les entretenir et de les conserver. Alternant séances de lecture vouées à discuter et dialoguer avec l’historiographie récente et présentations d’études de cas dotées d’un ancrage matériel et territorial fort, cet atelier envisage les logiques environnementales du commun à l’échelle d’une grande variété d’espaces, comparant des entités souvent peu confrontés, entre terre et mer (espaces maritimes et côtiers, rivages, fleuves et rivières, espaces ruraux, forêts, montagnes) ou ville et campagne (villages et hameaux, villes et bourg, etc.).

L’Atelier de recherche « Commune nature » a été créé en 2021, et vise à explorer la question du et des commun(s) telle qu’une histoire environnementale profondément influencée par l’histoire sociale, l’histoire politique et l’histoire du droit permet de la saisir. En proposant d’étudier le fonctionnement des communs de la fin du Moyen Age au XIXe siècle, notre but est d’analyser d’une part les manières dont les sociétés du passé considéraient leurs environnements, et d’autre part les formes d’usage et de gestion collective de ces environnements, élaborées par les communautés afin de les exploiter, de les entretenir et de les conserver. Alternant séances de lecture vouées à discuter et dialoguer avec l’historiographie récente et présentations d’études de cas dotées d’un ancrage matériel et territorial fort, cet atelier envisage les logiques environnementales du commun à l’échelle d’une grande variété d’espaces, comparant des entités souvent peu confrontés, entre terre et mer (espaces maritimes et côtiers, rivages, fleuves et rivières, espaces ruraux, forêts, montagnes) ou ville et campagne (villages et hameaux, villes et bourg, etc.).Voir le programme

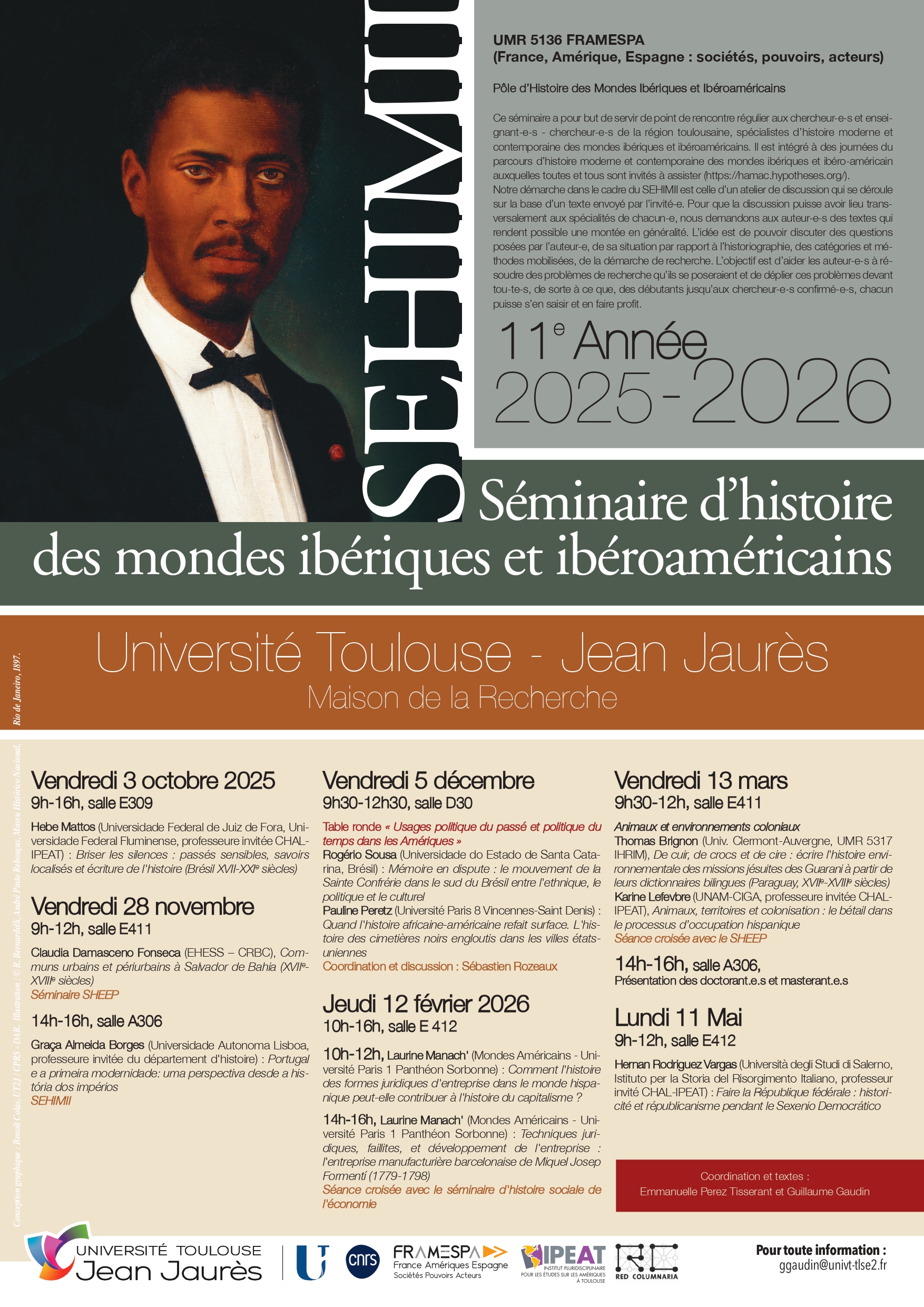

SEHIMII : séminaire d'histoire des mondes ibériques et ibéroaméricains

Voir le programme

Les séminaires 2024-2025

Histoire et imaginaires sociaux

Cet atelier se veut un lieu de convergence autour de ce recours aux imaginaires sociaux que nous avons en commun dès lors que nous cherchons à comprendre ce qui s’est passé, ce qu’il advient à ce qui s’est passé, ce que nous faisons et ce que nous fait ce qui s’est passé et continue de se passer dans les sociétés dont nous tentons de rendre l’histoire. L’imaginaire social est effet le lieu, partagé au-delà du seul champ historien, qui permet de penser le réel social dans la complexité de sa construction historique, tissée de matériel et d’idéel. Il est au cœur des logiques du commun qui sont l’objet de la thématique 1 de FRAMESPA.

Cet atelier se veut un lieu de convergence autour de ce recours aux imaginaires sociaux que nous avons en commun dès lors que nous cherchons à comprendre ce qui s’est passé, ce qu’il advient à ce qui s’est passé, ce que nous faisons et ce que nous fait ce qui s’est passé et continue de se passer dans les sociétés dont nous tentons de rendre l’histoire. L’imaginaire social est effet le lieu, partagé au-delà du seul champ historien, qui permet de penser le réel social dans la complexité de sa construction historique, tissée de matériel et d’idéel. Il est au cœur des logiques du commun qui sont l’objet de la thématique 1 de FRAMESPA.Travaillé particulièrement dans les champs de la philosophie politique ou de l’anthropologie par Cornélius Castoriadis ou Maurice Godelier, l’imaginaire social a été acclimaté en histoire de façon pionnière et si familière à FRAMESPA par Pierre Laborie dans un article fondateur de 1988. C’est à renouer, prolonger et enrichir ce dialogue entre l’histoire et les imaginaires sociaux que cet atelier vise, bien convaincu qu’il y a là un lieu et une démarche, en somme une lecture et une écriture de l’histoire, propres à toutes les histoires qui ne se contentent ni de seuls faits ni de leurs seules représentations, non plus que de leurs reconstructions isolées ou de leurs déconstructions simplistes.

Voir le programme

SEMI : le séminaire d'études médiévales ibériques

Inauguré en 2018, le séminaire d'études médiévales ibériques (SEMI) prolonge la tradition ancienne d'une relation étroite entre les études médiévales à Toulouse et la péninsule Ibérique. L'objectif est de consolider la synergie naturellement amorcée par ce terrain d'investigation commun à un groupe de chercheurs de la région toulousaine, venus d'horizons disciplinaires variés (histoire, archéologie, études hispaniques), en leur donnant l'occasion de se rencontrer et d'inviter des spécialistes extérieurs, en particulier espagnols, pour échanger autour de leurs travaux ou de projets collectifs en cours.

Inauguré en 2018, le séminaire d'études médiévales ibériques (SEMI) prolonge la tradition ancienne d'une relation étroite entre les études médiévales à Toulouse et la péninsule Ibérique. L'objectif est de consolider la synergie naturellement amorcée par ce terrain d'investigation commun à un groupe de chercheurs de la région toulousaine, venus d'horizons disciplinaires variés (histoire, archéologie, études hispaniques), en leur donnant l'occasion de se rencontrer et d'inviter des spécialistes extérieurs, en particulier espagnols, pour échanger autour de leurs travaux ou de projets collectifs en cours.Voir le programme

SEMECOL : le séminaire de l'ATECOPOL

le SÉMÉCOL est le séminaire de l'Atelier d'écologie politique, un collectif interdisciplinaire de scientifiques engagés autour des multiples aspects de bouleversements écologiques. En mobilisant toutes les disciplines autour d'un angle de political ecology, les séances ont pour objectif d’interroger ce qui a conduit à l’impasse écologique actuelle et d'envisager les perspectives pour y faire face. En s’ouvrant au plus large public, ce séminaire expérimente aussi une façon de faire dialoguer le milieu de la recherche avec la société. L'Atécopol est plateforme d'expertise de la MSH-T ; le laboratoire FRAMESPA a concouru à sa genèse en 2018 et il héberge depuis la gestion de son séminaire, soutenu par le Labex SMS et inscrit dans la formation de l'Ecole des docteurs de l'Université de Toulouse.

le SÉMÉCOL est le séminaire de l'Atelier d'écologie politique, un collectif interdisciplinaire de scientifiques engagés autour des multiples aspects de bouleversements écologiques. En mobilisant toutes les disciplines autour d'un angle de political ecology, les séances ont pour objectif d’interroger ce qui a conduit à l’impasse écologique actuelle et d'envisager les perspectives pour y faire face. En s’ouvrant au plus large public, ce séminaire expérimente aussi une façon de faire dialoguer le milieu de la recherche avec la société. L'Atécopol est plateforme d'expertise de la MSH-T ; le laboratoire FRAMESPA a concouru à sa genèse en 2018 et il héberge depuis la gestion de son séminaire, soutenu par le Labex SMS et inscrit dans la formation de l'Ecole des docteurs de l'Université de Toulouse.Voir le programme

POP : Poesía O... Poesía / Poésie Ou... Poésie / Poetry Or... Poetry

Nos travaux sur l’Amérique latine n’interdisent nullement des incursions sur l'ensemble des Amériques ou sur des problématiques qui débordent l’aire strictement hispanophone et strictement poétique. Cette approche de la poésie contemporaine nous met ainsi en relation directe avec l'histoire sociale des différents pays considérés.

Voir le programme

SEHIMII : séminaire d'histoire des mondes ibériques et ibéroaméricains

Voir le programme

H2NI : Séminaire Histoire << Humanités numériques >> Informatique

Le séminaire transversal “Histoire & humanités numériques” a débuté en 2017. Depuis cette date, il sert d’interface pour les questions liées aux transformations induites par le numérique dans les différents aspects du métier d’historien.ne, de la production du savoir historique à sa diffusion, sans oublier son enseignement. Une somme des échanges de ces cinq premières années a été publiée cet été dans e-storia. Les Cahiers de Framespa sous le titre “Historien.nes et numérique : pratiques et expériences vécues”. Au terme de ce cycle, il nous a paru important d'approfondir les thèmes et les approches du séminaire vers l'autre partie du concept des humanités numériques, l'informatique.

A cheval entre histoire, humanités numériques et informatique, les objets sont communs, de manière à concerner tant les informaticien.nes que les historien.nes. Par-delà les différences disciplinaires – et elles sont nombreuses ! – le nouveau partenariat entend étudier ce qui nous rassemble et nous concerne toutes et tous en tant que chercheur.es. Il fait donc intervenir informaticien.nes et historien.nes, tant dans l’animation des séances que parmi les intervenant.es.

Voir le programme

SHEEP: Séminaire d’histoire environnementale et d’écologie politique

Voir le programme

Séminaire Histoire de Toulouse

Initié en 2019, le séminaire d’histoire de Toulouse a pour principal objectif de mettre en valeur la richesse et la diversité des recherches sur la ville, ses alentours et ses relations au reste du monde. Nous souhaitons constituer un espace de dialogue à plusieurs dimensions :

Initié en 2019, le séminaire d’histoire de Toulouse a pour principal objectif de mettre en valeur la richesse et la diversité des recherches sur la ville, ses alentours et ses relations au reste du monde. Nous souhaitons constituer un espace de dialogue à plusieurs dimensions :- entre historiens médiévistes, modernistes et contemporanéistes ;

- entre chercheuses et chercheurs issus de disciplines sensibles au patrimoine local ;

- entre chercheuses et chercheurs confirmé.e.s, doctorant.e.s, masterant.e.s et étudiant.e.s de Licence.

Les résultats attendus sont multiples : il s’agit de construire des moyens d’échanges scientifiques aussi cohérents que pérennes entre chercheurs de tous niveaux ; de dynamiser et d’enrichir les travaux sur l’histoire de Toulouse ; d’en partager, valoriser et diffuser les pistes explorées aussi bien auprès des spécialistes que des étudiants.

Voir le programme

Images du commun

Que peuvent les images ?

Elles sont dotées d’une force politique, ne serait-ce que parce qu’elles peuvent proposer, voire imposer, des points de vue. Elles peuvent, jusque dans leur interdiction, être des instruments de domination et d’influence au service des pouvoirs (politiques, religieux, économiques), mais elles sont aussi à même de participer à des résistances et à des émancipations (images de rébellions, dissidences, révoltes…) et à des contre-pouvoirs (expression des minorités, du populaire, de l’ordinaire, du banal, caricature…).

Elles peuvent représenter des groupes d’individus, des actions collectives, mobiliser des signes, symboles et allégories, en autant de ressorts iconographiques pour documenter des réalités et/ou inventer des fictions, pour actionner des embrayeurs d’imaginaire et d’émotions.

Elles peuvent renforcer des sentiments d’appartenance (territoriaux, patrimoniaux, ethniques, de classe, de genre…) et témoigner de l’inscription collective dans tel ou tel paradigme scientifique et/ou idéologique.

Elles peuvent se contenter de répondre à l’horizon d’attente du regardeur, ou bien, par leur capacité à provoquer une déflagration cognitive et/ou émotionnelle, en faire bouger les limites.

Les images peuvent ainsi créer des liens – fussent-ils transitoires, illusoires ou provisoires – entre ceux qui en partagent l’expérience, et se faire outil de cohésion sociale.

Voir le programme

Séminaire Commune nature

L’Atelier de recherche « Commune nature » a été créé en 2021, et vise à explorer la question du et des commun(s) telle qu’une histoire environnementale profondément influencée par l’histoire sociale, l’histoire politique et l’histoire du droit permet de la saisir. En proposant d’étudier le fonctionnement des communs de la fin du Moyen Age au XIXe siècle, notre but est d’analyser d’une part les manières dont les sociétés du passé considéraient leurs environnements, et d’autre part les formes d’usage et de gestion collective de ces environnements, élaborées par les communautés afin de les exploiter, de les entretenir et de les conserver. Alternant séances de lecture vouées à discuter et dialoguer avec l’historiographie récente et présentations d’études de cas dotées d’un ancrage matériel et territorial fort, cet atelier envisage les logiques environnementales du commun à l’échelle d’une grande variété d’espaces, comparant des entités souvent peu confrontés, entre terre et mer (espaces maritimes et côtiers, rivages, fleuves et rivières, espaces ruraux, forêts, montagnes) ou ville et campagne (villages et hameaux, villes et bourg, etc.).

L’Atelier de recherche « Commune nature » a été créé en 2021, et vise à explorer la question du et des commun(s) telle qu’une histoire environnementale profondément influencée par l’histoire sociale, l’histoire politique et l’histoire du droit permet de la saisir. En proposant d’étudier le fonctionnement des communs de la fin du Moyen Age au XIXe siècle, notre but est d’analyser d’une part les manières dont les sociétés du passé considéraient leurs environnements, et d’autre part les formes d’usage et de gestion collective de ces environnements, élaborées par les communautés afin de les exploiter, de les entretenir et de les conserver. Alternant séances de lecture vouées à discuter et dialoguer avec l’historiographie récente et présentations d’études de cas dotées d’un ancrage matériel et territorial fort, cet atelier envisage les logiques environnementales du commun à l’échelle d’une grande variété d’espaces, comparant des entités souvent peu confrontés, entre terre et mer (espaces maritimes et côtiers, rivages, fleuves et rivières, espaces ruraux, forêts, montagnes) ou ville et campagne (villages et hameaux, villes et bourg, etc.).Voir le programme

Les séminaires 2023-2024

Séminaire Histoire de Toulouse

Initié en 2019, le séminaire d’histoire de Toulouse a pour principal objectif de mettre en valeur la richesse et la diversité des recherches sur la ville, ses alentours et ses relations au reste du monde. Nous souhaitons constituer un espace de dialogue à plusieurs dimensions :

Initié en 2019, le séminaire d’histoire de Toulouse a pour principal objectif de mettre en valeur la richesse et la diversité des recherches sur la ville, ses alentours et ses relations au reste du monde. Nous souhaitons constituer un espace de dialogue à plusieurs dimensions :- entre historiens médiévistes, modernistes et contemporanéistes ;

- entre chercheuses et chercheurs issus de disciplines sensibles au patrimoine local ;

- entre chercheuses et chercheurs confirmé.e.s, doctorant.e.s, masterant.e.s et étudiant.e.s de Licence.

Les résultats attendus sont multiples : il s’agit de construire des moyens d’échanges scientifiques aussi cohérents que pérennes entre chercheurs de tous niveaux ; de dynamiser et d’enrichir les travaux sur l’histoire de Toulouse ; d’en partager, valoriser et diffuser les pistes explorées aussi bien auprès des spécialistes que des étudiants.

Télécharger le programme

SEMI : le séminaire d'études médiévales ibériques

Inauguré en 2018, le séminaire d'études médiévales ibériques (SEMI) prolonge la tradition ancienne d'une relation étroite entre les études médiévales à Toulouse et la péninsule Ibérique. L'objectif est de consolider la synergie naturellement amorcée par ce terrain d'investigation commun à un groupe de chercheurs de la région toulousaine, venus d'horizons disciplinaires variés (histoire, archéologie, études hispaniques), en leur donnant l'occasion de se rencontrer et d'inviter des spécialistes extérieurs, en particulier espagnols, pour échanger autour de leurs travaux ou de projets collectifs en cours.

Inauguré en 2018, le séminaire d'études médiévales ibériques (SEMI) prolonge la tradition ancienne d'une relation étroite entre les études médiévales à Toulouse et la péninsule Ibérique. L'objectif est de consolider la synergie naturellement amorcée par ce terrain d'investigation commun à un groupe de chercheurs de la région toulousaine, venus d'horizons disciplinaires variés (histoire, archéologie, études hispaniques), en leur donnant l'occasion de se rencontrer et d'inviter des spécialistes extérieurs, en particulier espagnols, pour échanger autour de leurs travaux ou de projets collectifs en cours.Télécharger le programme

SEHIMII : séminaire d'histoire des mondes ibériques et ibéroaméricains

Télécharger le programme

H2NI : Séminaire Histoire << Humanités numériques >> Informatique

Le séminaire transversal “Histoire & humanités numériques” a débuté en 2017. Depuis cette date, il sert d’interface pour les questions liées aux transformations induites par le numérique dans les différents aspects du métier d’historien.ne, de la production du savoir historique à sa diffusion, sans oublier son enseignement. Une somme des échanges de ces cinq premières années a été publiée cet été dans e-storia. Les Cahiers de Framespa sous le titre “Historien.nes et numérique : pratiques et expériences vécues”. Au terme de ce cycle, il nous a paru important d'approfondir les thèmes et les approches du séminaire vers l'autre partie du concept des humanités numériques, l'informatique.

En conséquence, le séminaire change cette année d’organisation et de dispositif : il est à présent co-organisé avec l’équipe MELODI de l’IRIT, l'Institut de Recherche en Informatique de Toulouse. Les membres de MELODI mènent des recherches articulant l’analyse et la formalisation de la langue naturelle d’une part, la représentation et la modélisation des connaissances d’autre part. Ils mettent en avant des études théoriques sur les éléments contribuant à la sémantique et à sa représentation formelle, sur interactions et les structures de discours, à des études plus expérimentales basées sur des développements logiciels, la constitution de ressources (corpus, corpus annotés, lexiques et ontologies) et des évaluations en corpus. Une partie de ses travaux se place dans une démarche d’ingénierie des connaissances pour outiller la construction d’applications faisant appel à ces caractérisations sémantiques et à des modèles de connaissances.

Dans ce nouveau cadre, à cheval entre histoire, humanités numériques et informatique, les objets sont communs, de manière à concerner tant les informaticien.nes que les historien.nes. Par-delà les différences disciplinaires – et elles sont nombreuses ! – le nouveau partenariat entend étudier ce qui nous rassemble et nous concerne toutes et tous en tant que chercheur.es. Il fait donc intervenir informaticien.nes et historien.nes, tant dans l’animation des séances que parmi les intervenant.es.

Le séminaire de cette année entend ainsi discuter les retours d’expériences de chercheur.es pratiquant déjà cette interdisciplinarité, de manière à mettre en avant ce que l’histoire peut apporter à l’informatique et vice versa ; il entend aussi questionner le concept de numérique à l’heure de la transition écologique pour dépasser le positivisme forcené trop souvent attaché à cette notion. Il propose également de réfléchir et d’expérimenter la numérisation des objets textuels manuscrits et leur transcription automatique, de spatialiser les sources historiques ou encore de comprendre comment le traitement automatique d’images et la segmentation permettent des avancées dans la compréhension de la perspective en histoire de l'art.

Pour toutes ces raisons, il nous a paru nécessaire de changer le nom du séminaire. Dorénavant, le séminaire Histoire et humanités numériques devient “Histoire << Humanités numériques >> Informatique” (H2NI). Vous trouverez le programme de cette première séance ci-dessous.

Télécharger le programme

SEMECOL : le séminaire de l'ATECOPOL

le SÉMÉCOL est le séminaire de l'Atelier d'écologie politique, un collectif interdisciplinaire de scientifiques engagés autour des multiples aspects de bouleversements écologiques. En mobilisant toutes les disciplines autour d'un angle de political ecology, les séances ont pour objectif d’interroger ce qui a conduit à l’impasse écologique actuelle et d'envisager les perspectives pour y faire face. En s’ouvrant au plus large public, ce séminaire expérimente aussi une façon de faire dialoguer le milieu de la recherche avec la société. L'Atécopol est plateforme d'expertise de la MSH-T ; le laboratoire FRAMESPA a concouru à sa genèse en 2018 et il héberge depuis la gestion de son séminaire, soutenu par le Labex SMS et inscrit dans la formation de l'Ecole des docteurs de l'Université de Toulouse.

le SÉMÉCOL est le séminaire de l'Atelier d'écologie politique, un collectif interdisciplinaire de scientifiques engagés autour des multiples aspects de bouleversements écologiques. En mobilisant toutes les disciplines autour d'un angle de political ecology, les séances ont pour objectif d’interroger ce qui a conduit à l’impasse écologique actuelle et d'envisager les perspectives pour y faire face. En s’ouvrant au plus large public, ce séminaire expérimente aussi une façon de faire dialoguer le milieu de la recherche avec la société. L'Atécopol est plateforme d'expertise de la MSH-T ; le laboratoire FRAMESPA a concouru à sa genèse en 2018 et il héberge depuis la gestion de son séminaire, soutenu par le Labex SMS et inscrit dans la formation de l'Ecole des docteurs de l'Université de Toulouse.Voir le programme

Histoire et imaginaires sociaux

Cet atelier se veut un lieu de convergence autour de ce recours aux imaginaires sociaux que nous avons en commun dès lors que nous cherchons à comprendre ce qui s’est passé, ce qu’il advient à ce qui s’est passé, ce que nous faisons et ce que nous fait ce qui s’est passé et continue de se passer dans les sociétés dont nous tentons de rendre l’histoire. L’imaginaire social est effet le lieu, partagé au-delà du seul champ historien, qui permet de penser le réel social dans la complexité de sa construction historique, tissée de matériel et d’idéel. Il est au cœur des logiques du commun qui sont l’objet de la thématique 1 de FRAMESPA.

Cet atelier se veut un lieu de convergence autour de ce recours aux imaginaires sociaux que nous avons en commun dès lors que nous cherchons à comprendre ce qui s’est passé, ce qu’il advient à ce qui s’est passé, ce que nous faisons et ce que nous fait ce qui s’est passé et continue de se passer dans les sociétés dont nous tentons de rendre l’histoire. L’imaginaire social est effet le lieu, partagé au-delà du seul champ historien, qui permet de penser le réel social dans la complexité de sa construction historique, tissée de matériel et d’idéel. Il est au cœur des logiques du commun qui sont l’objet de la thématique 1 de FRAMESPA.Travaillé particulièrement dans les champs de la philosophie politique ou de l’anthropologie par Cornélius Castoriadis ou Maurice Godelier, l’imaginaire social a été acclimaté en histoire de façon pionnière et si familière à FRAMESPA par Pierre Laborie dans un article fondateur de 1988. C’est à renouer, prolonger et enrichir ce dialogue entre l’histoire et les imaginaires sociaux que cet atelier vise, bien convaincu qu’il y a là un lieu et une démarche, en somme une lecture et une écriture de l’histoire, propres à toutes les histoires qui ne se contentent ni de seuls faits ni de leurs seules représentations, non plus que de leurs reconstructions isolées ou de leurs déconstructions simplistes.

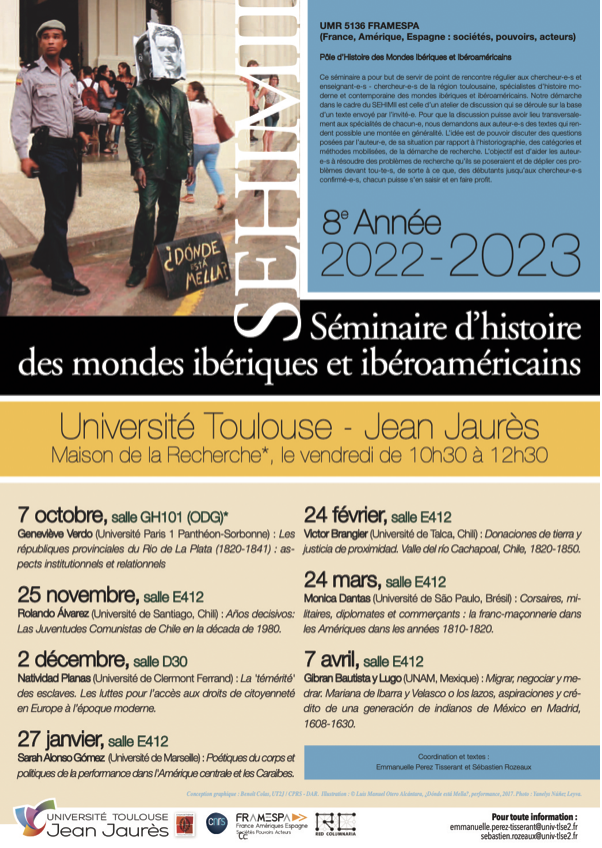

Les séminaires 2022-2023

SEHIMII : séminaire d'histoire des mondes ibériques et ibéroaméricains

Ce séminaire a pour but de servir de point de rencontre régulier aux chercheur-e-s et enseignant-e-s - chercheur-e-s de la région toulousaine, spécialistes d’histoire moderne et contemporaine des mondes ibériques et ibéroaméricains. Notre démarche dans le cadre du SEHIMII est celle d’un atelier de discussion qui se déroule sur la base d’un texte envoyé par l’invité-e. Pour que la discussion puisse avoir lieu transversalement aux spécialités de chacun-e, nous demandons aux auteur-e-s des textes qui rendent possible une montée en généralité. L’idée est de pouvoir discuter des questions posées par l’auteur-e, de sa situation par rapport à l’historiographie, des catégories et méthodes mobilisées, de la démarche de recherche. L’objectif est d’aider les auteur-e-s à résoudre des problèmes de recherche qu’ils se poseraient et de déplier ces problèmes devant tou-te-s, de sorte à ce que, des débutants jusqu’aux chercheur-e-s confirmé-e-s, chacun puisse s’en saisir et en faire profit.

Ce séminaire a pour but de servir de point de rencontre régulier aux chercheur-e-s et enseignant-e-s - chercheur-e-s de la région toulousaine, spécialistes d’histoire moderne et contemporaine des mondes ibériques et ibéroaméricains. Notre démarche dans le cadre du SEHIMII est celle d’un atelier de discussion qui se déroule sur la base d’un texte envoyé par l’invité-e. Pour que la discussion puisse avoir lieu transversalement aux spécialités de chacun-e, nous demandons aux auteur-e-s des textes qui rendent possible une montée en généralité. L’idée est de pouvoir discuter des questions posées par l’auteur-e, de sa situation par rapport à l’historiographie, des catégories et méthodes mobilisées, de la démarche de recherche. L’objectif est d’aider les auteur-e-s à résoudre des problèmes de recherche qu’ils se poseraient et de déplier ces problèmes devant tou-te-s, de sorte à ce que, des débutants jusqu’aux chercheur-e-s confirmé-e-s, chacun puisse s’en saisir et en faire profit.Télécharger le programme

SEMECOL : le séminaire de l'ATECOPOL

le SÉMÉCOL est le séminaire de l'Atelier d'écologie politique, un collectif interdisciplinaire de scientifiques engagés autour des multiples aspects de bouleversements écologiques. En mobilisant toutes les disciplines autour d'un angle de political ecology, les séances ont pour objectif d’interroger ce qui a conduit à l’impasse écologique actuelle et d'envisager les perspectives pour y faire face. En s’ouvrant au plus large public, ce séminaire expérimente aussi une façon de faire dialoguer le milieu de la recherche avec la société. L'Atécopol est plateforme d'expertise de la MSH-T ; le laboratoire FRAMESPA a concouru à sa genèse en 2018 et il héberge depuis la gestion de son séminaire, soutenu par le Labex SMS et inscrit dans la formation de l'Ecole des docteurs de l'Université de Toulouse.

le SÉMÉCOL est le séminaire de l'Atelier d'écologie politique, un collectif interdisciplinaire de scientifiques engagés autour des multiples aspects de bouleversements écologiques. En mobilisant toutes les disciplines autour d'un angle de political ecology, les séances ont pour objectif d’interroger ce qui a conduit à l’impasse écologique actuelle et d'envisager les perspectives pour y faire face. En s’ouvrant au plus large public, ce séminaire expérimente aussi une façon de faire dialoguer le milieu de la recherche avec la société. L'Atécopol est plateforme d'expertise de la MSH-T ; le laboratoire FRAMESPA a concouru à sa genèse en 2018 et il héberge depuis la gestion de son séminaire, soutenu par le Labex SMS et inscrit dans la formation de l'Ecole des docteurs de l'Université de Toulouse.Voir le programme

SEMI : le séminaire d'études médiévales ibériques

Inauguré en 2018, le séminaire d'études médiévales ibériques (SEMI) prolonge la tradition ancienne d'une relation étroite entre les études médiévales à Toulouse et la péninsule Ibérique. L'objectif est de consolider la synergie naturellement amorcée par ce terrain d'investigation commun à un groupe de chercheurs de la région toulousaine, venus d'horizons disciplinaires variés (histoire, archéologie, études hispaniques), en leur donnant l'occasion de se rencontrer et d'inviter des spécialistes extérieurs, en particulier espagnols, pour échanger autour de leurs travaux ou de projets collectifs en cours.

Inauguré en 2018, le séminaire d'études médiévales ibériques (SEMI) prolonge la tradition ancienne d'une relation étroite entre les études médiévales à Toulouse et la péninsule Ibérique. L'objectif est de consolider la synergie naturellement amorcée par ce terrain d'investigation commun à un groupe de chercheurs de la région toulousaine, venus d'horizons disciplinaires variés (histoire, archéologie, études hispaniques), en leur donnant l'occasion de se rencontrer et d'inviter des spécialistes extérieurs, en particulier espagnols, pour échanger autour de leurs travaux ou de projets collectifs en cours.Télécharger le programme

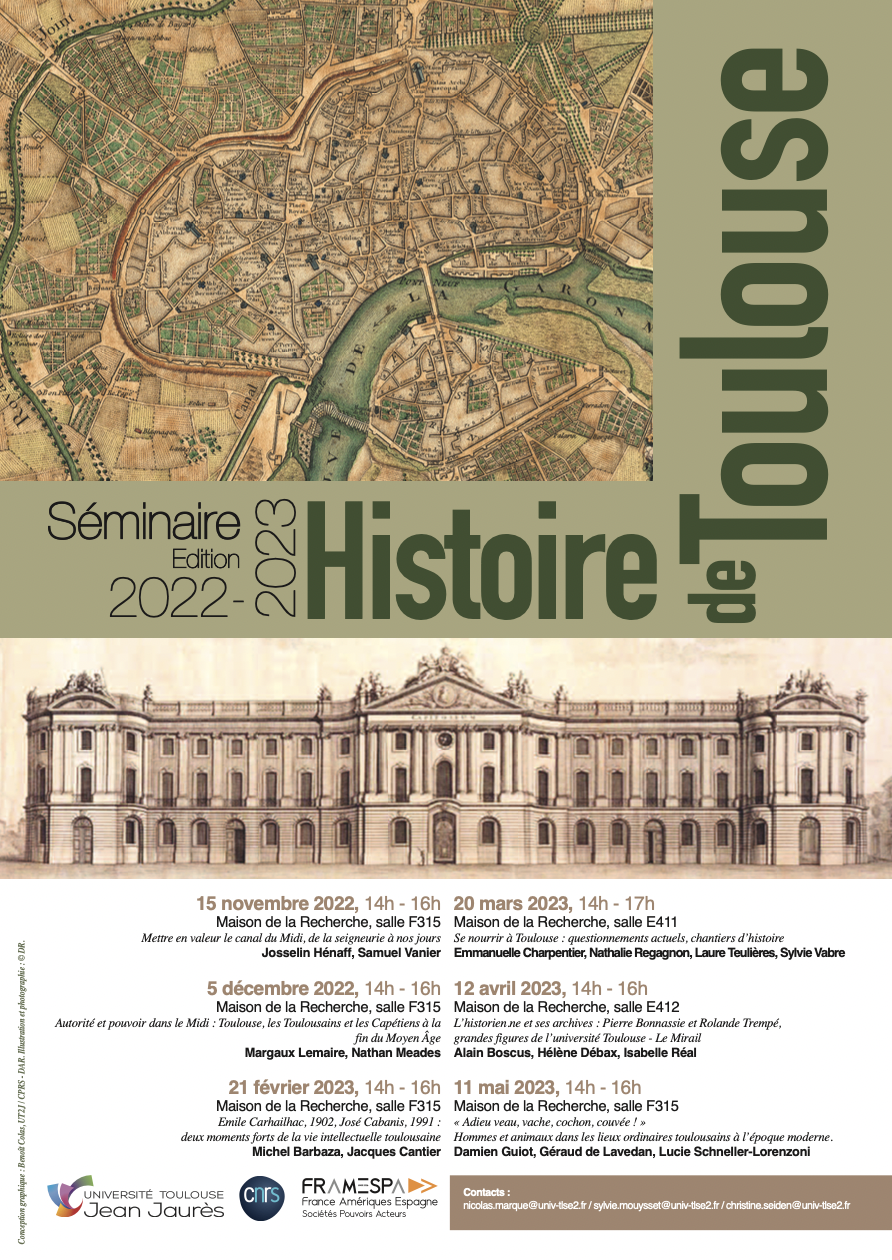

Séminaire Histoire de Toulouse

Initié en 2019, le séminaire d’histoire de Toulouse a pour principal objectif de mettre en valeur la richesse et la diversité des recherches sur la ville, ses alentours et ses relations au reste du monde. Nous souhaitons constituer un espace de dialogue à plusieurs dimensions :

Initié en 2019, le séminaire d’histoire de Toulouse a pour principal objectif de mettre en valeur la richesse et la diversité des recherches sur la ville, ses alentours et ses relations au reste du monde. Nous souhaitons constituer un espace de dialogue à plusieurs dimensions :- entre historiens médiévistes, modernistes et contemporanéistes ;

- entre chercheuses et chercheurs issus de disciplines sensibles au patrimoine local ;

- entre chercheuses et chercheurs confirmé.e.s, doctorant.e.s, masterant.e.s et étudiant.e.s de Licence.

Les résultats attendus sont multiples : il s’agit de construire des moyens d’échanges scientifiques aussi cohérents que pérennes entre chercheurs de tous niveaux ; de dynamiser et d’enrichir les travaux sur l’histoire de Toulouse ; d’en partager, valoriser et diffuser les pistes explorées aussi bien auprès des spécialistes que des étudiants.

Télécharger le programme

Histoire et imaginaires sociaux

Cet atelier se veut un lieu de convergence autour de ce recours aux imaginaires sociaux que nous avons en commun dès lors que nous cherchons à comprendre ce qui s’est passé, ce qu’il advient à ce qui s’est passé, ce que nous faisons et ce que nous fait ce qui s’est passé et continue de se passer dans les sociétés dont nous tentons de rendre l’histoire. L’imaginaire social est effet le lieu, partagé au-delà du seul champ historien, qui permet de penser le réel social dans la complexité de sa construction historique, tissée de matériel et d’idéel. Il est au cœur des logiques du commun qui sont l’objet de la thématique 1 de FRAMESPA.

Cet atelier se veut un lieu de convergence autour de ce recours aux imaginaires sociaux que nous avons en commun dès lors que nous cherchons à comprendre ce qui s’est passé, ce qu’il advient à ce qui s’est passé, ce que nous faisons et ce que nous fait ce qui s’est passé et continue de se passer dans les sociétés dont nous tentons de rendre l’histoire. L’imaginaire social est effet le lieu, partagé au-delà du seul champ historien, qui permet de penser le réel social dans la complexité de sa construction historique, tissée de matériel et d’idéel. Il est au cœur des logiques du commun qui sont l’objet de la thématique 1 de FRAMESPA.Travaillé particulièrement dans les champs de la philosophie politique ou de l’anthropologie par Cornélius Castoriadis ou Maurice Godelier, l’imaginaire social a été acclimaté en histoire de façon pionnière et si familière à FRAMESPA par Pierre Laborie dans un article fondateur de 1988. C’est à renouer, prolonger et enrichir ce dialogue entre l’histoire et les imaginaires sociaux que cet atelier vise, bien convaincu qu’il y a là un lieu et une démarche, en somme une lecture et une écriture de l’histoire, propres à toutes les histoires qui ne se contentent ni de seuls faits ni de leurs seules représentations, non plus que de leurs reconstructions isolées ou de leurs déconstructions simplistes.

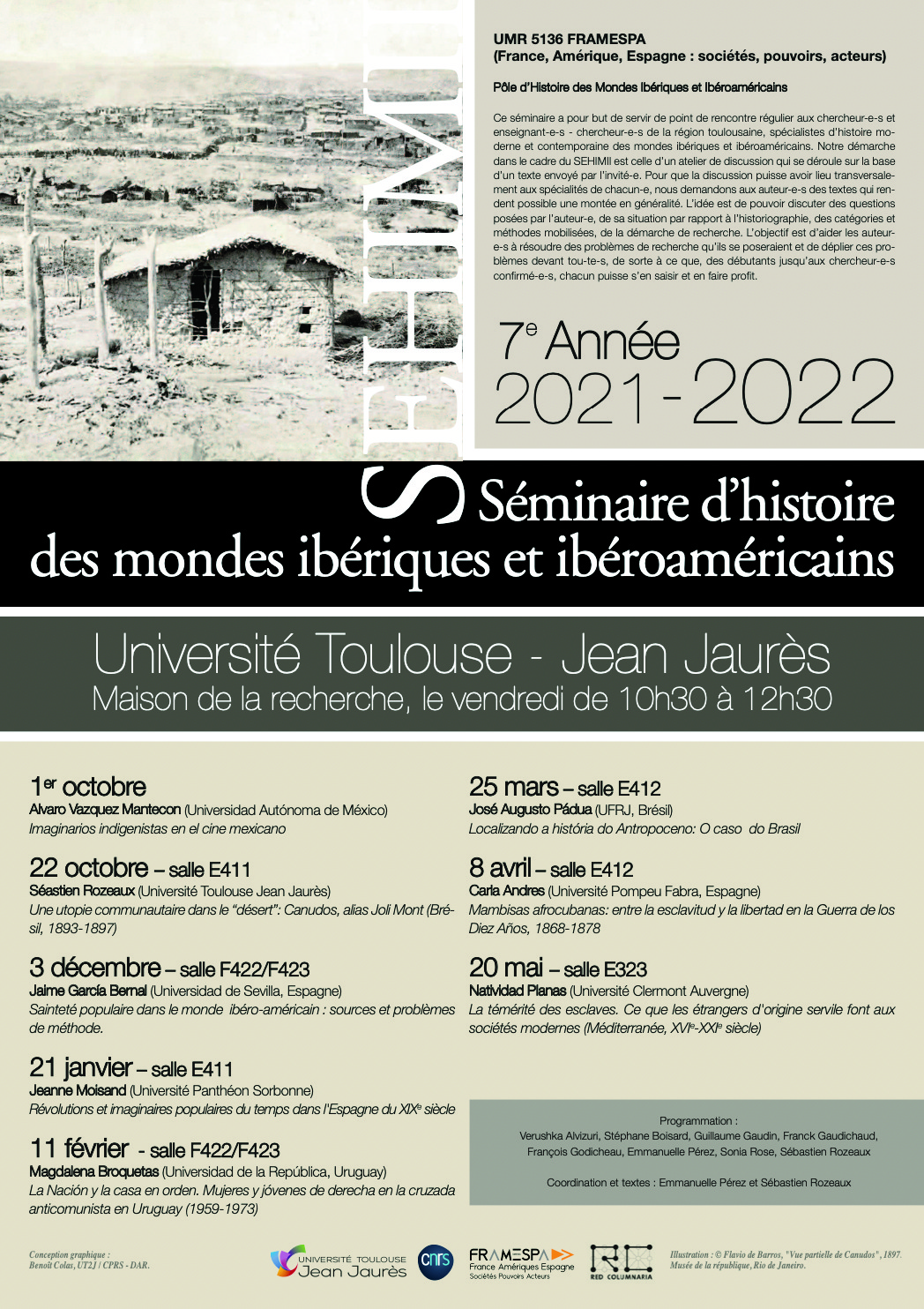

Les séminaires 2021-2022

SEHIMII : séminaire d'histoire des mondes ibériques et ibéroaméricains

Ce séminaire a pour but de servir de point de rencontre régulier aux chercheur-e-s et enseignant-e-s - chercheur-e-s de la région toulousaine, spécialistes d’histoire moderne et contemporaine des mondes ibériques et ibéroaméricains.

Ce séminaire a pour but de servir de point de rencontre régulier aux chercheur-e-s et enseignant-e-s - chercheur-e-s de la région toulousaine, spécialistes d’histoire moderne et contemporaine des mondes ibériques et ibéroaméricains.Notre démarche dans le cadre du SEHIMII est celle d’un atelier de discussion qui se déroule sur la base d’un texte envoyé par l’invité-e. Pour que la discussion puisse avoir lieu transversalement aux spécialités de chacun-e, nous demandons aux auteur-e-s des textes qui rendent possible une montée en généralité. L’idée est de pouvoir discuter des questions posées par l’auteur-e, de sa situation par rapport à l’historiographie, des catégories et méthodes mobilisées, de la démarche de recherche.

L’objectif est d’aider les auteur-e-s à résoudre des problèmes de recherche qu’ils se poseraient et de déplier ces problèmes devant tou-te-s, de sorte à ce que, des débutants jusqu’aux chercheur-e-s confirmé-e-s, chacun puisse s’en saisir et en faire profit.

Télécharger le Programme

SEMECOL : le séminaire de l'ATECOPOL

Déboulonner la mégamachine : Désastre écologique, question sociale et dynamique politique du pouvoir. Chaos climatique, extinction en masse des espèces, pollution croissante de l’eau, de l’air et des sols, épuisement des ressources, etc. Face au désastre écologique global dans lequel nous nous enfonçons, il est courant de fractionner le problème et de chercher des « solutions » parcellaires, le plus souvent technologiques : énergies dites « décarbonnées » et technologies à émissions négatives, crapauduc et viande in vitro, recyclage et petits gestes, etc. Pourtant, nous savons pertinemment que, derrière les divers mécanismes permettant de rendre compte de chacune des dimensions de la catastrophe en cours, c’est un type de société qui articule de manière particulière – et particulièrement dynamique – tout un ensemble d’institutions. Cette stratégie d’évitement tient manifestement à l’impuissance que nous ressentons toutes et tous face à cette « mégamachine » complexe, ainsi qu’à la difficulté à imaginer une alternative à ce système – qu’on le définisse comme capitaliste, industriel, technicien ou simplement moderne. Si l’on veut infléchir notre course folle, il est néanmoins indispensable de nous y confronter et de nous demander : comment s’y prendre pour déboulonner la mégamachine ? Par où commencer ? Comment réussir à s’en passer ?

Déboulonner la mégamachine : Désastre écologique, question sociale et dynamique politique du pouvoir. Chaos climatique, extinction en masse des espèces, pollution croissante de l’eau, de l’air et des sols, épuisement des ressources, etc. Face au désastre écologique global dans lequel nous nous enfonçons, il est courant de fractionner le problème et de chercher des « solutions » parcellaires, le plus souvent technologiques : énergies dites « décarbonnées » et technologies à émissions négatives, crapauduc et viande in vitro, recyclage et petits gestes, etc. Pourtant, nous savons pertinemment que, derrière les divers mécanismes permettant de rendre compte de chacune des dimensions de la catastrophe en cours, c’est un type de société qui articule de manière particulière – et particulièrement dynamique – tout un ensemble d’institutions. Cette stratégie d’évitement tient manifestement à l’impuissance que nous ressentons toutes et tous face à cette « mégamachine » complexe, ainsi qu’à la difficulté à imaginer une alternative à ce système – qu’on le définisse comme capitaliste, industriel, technicien ou simplement moderne. Si l’on veut infléchir notre course folle, il est néanmoins indispensable de nous y confronter et de nous demander : comment s’y prendre pour déboulonner la mégamachine ? Par où commencer ? Comment réussir à s’en passer ? Télécharger le programme

SEMI : le séminaire d'études médiévales ibériques

Par sa situation, par les activités qu’elle abrite et promeut, par les intérêts des chercheuses et des chercheurs qui participent à la constituer, par son histoire et quelques-unes de ses glorieuses figures, l’université de Toulouse-Jean Jaurès entretient depuis longtemps une relation privilégiée avec le monde ibérique. Ce tropisme géographique et scientifique s’est traditionnellement manifesté dans le champ des études médiévales. L’objectif de ce séminaire est de consolider la synergie naturellement amorcée par ce terrain d’investigation commun à plusieurs chercheurs de la région toulousaine, venus d’horizons disciplinaires variés, en leur donnant l’occasion de se rencontrer régulièrement mais aussi d’inviter des chercheurs extérieurs pour présenter et discuter leurs travaux et l’actualité historiographique.

Par sa situation, par les activités qu’elle abrite et promeut, par les intérêts des chercheuses et des chercheurs qui participent à la constituer, par son histoire et quelques-unes de ses glorieuses figures, l’université de Toulouse-Jean Jaurès entretient depuis longtemps une relation privilégiée avec le monde ibérique. Ce tropisme géographique et scientifique s’est traditionnellement manifesté dans le champ des études médiévales. L’objectif de ce séminaire est de consolider la synergie naturellement amorcée par ce terrain d’investigation commun à plusieurs chercheurs de la région toulousaine, venus d’horizons disciplinaires variés, en leur donnant l’occasion de se rencontrer régulièrement mais aussi d’inviter des chercheurs extérieurs pour présenter et discuter leurs travaux et l’actualité historiographique.Télécharger le programme

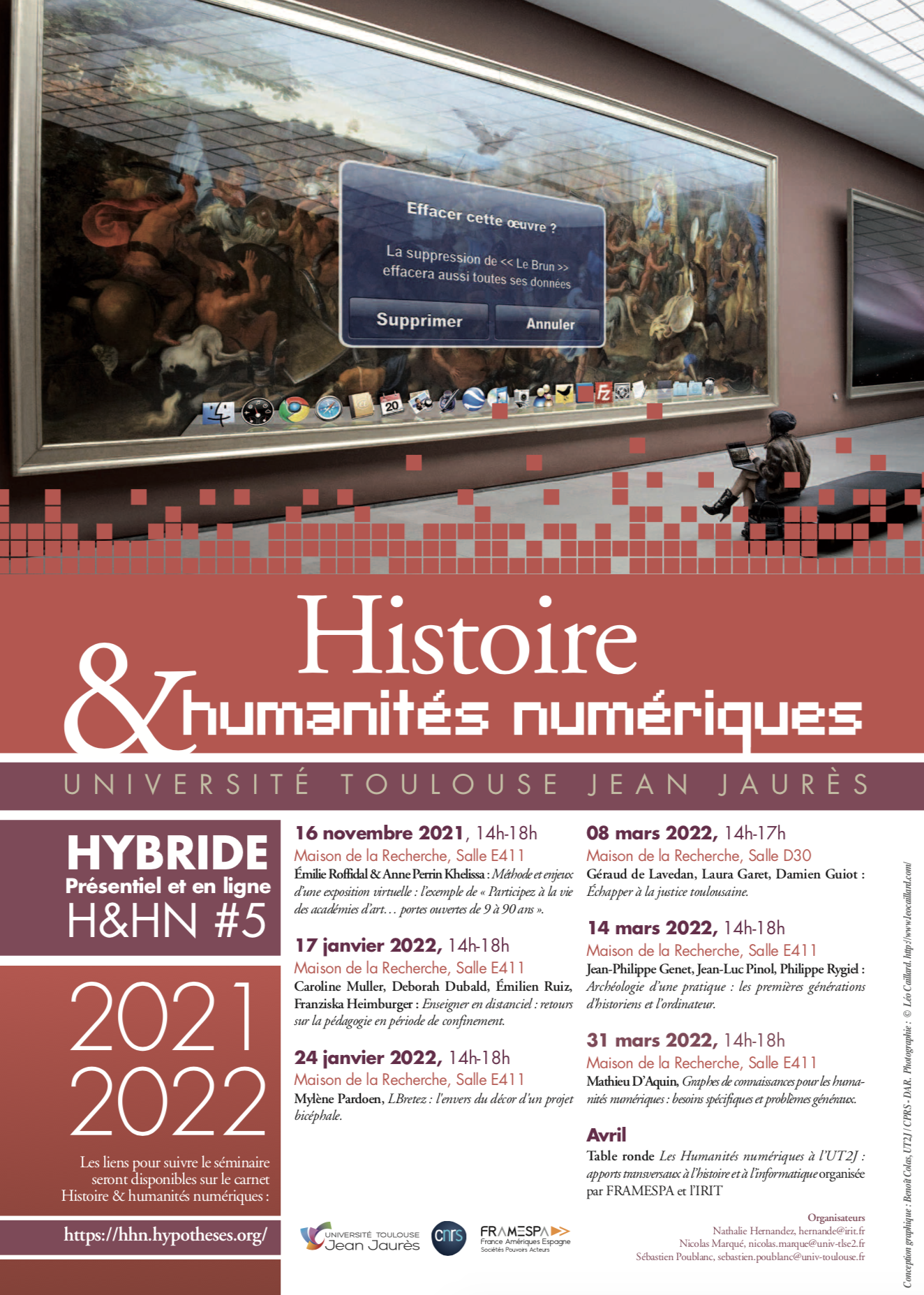

Histoire & humanités numériques

Le séminaire d'Histoire & humanités numériques entre dans sa cinquième saison cette année. Elle sera placée à la fois sous le signe des retours d'expérience sur les usages du numérique lors des confinements, mais également sous celui de l'ouverture aux chercheurs de l'IRIT (Institut de Recherche en Informatique de Toulouse) qui viendront croiser leurs perspectives de travail avec les nôtres lors des deux dernières séances.

Télécharger le programme

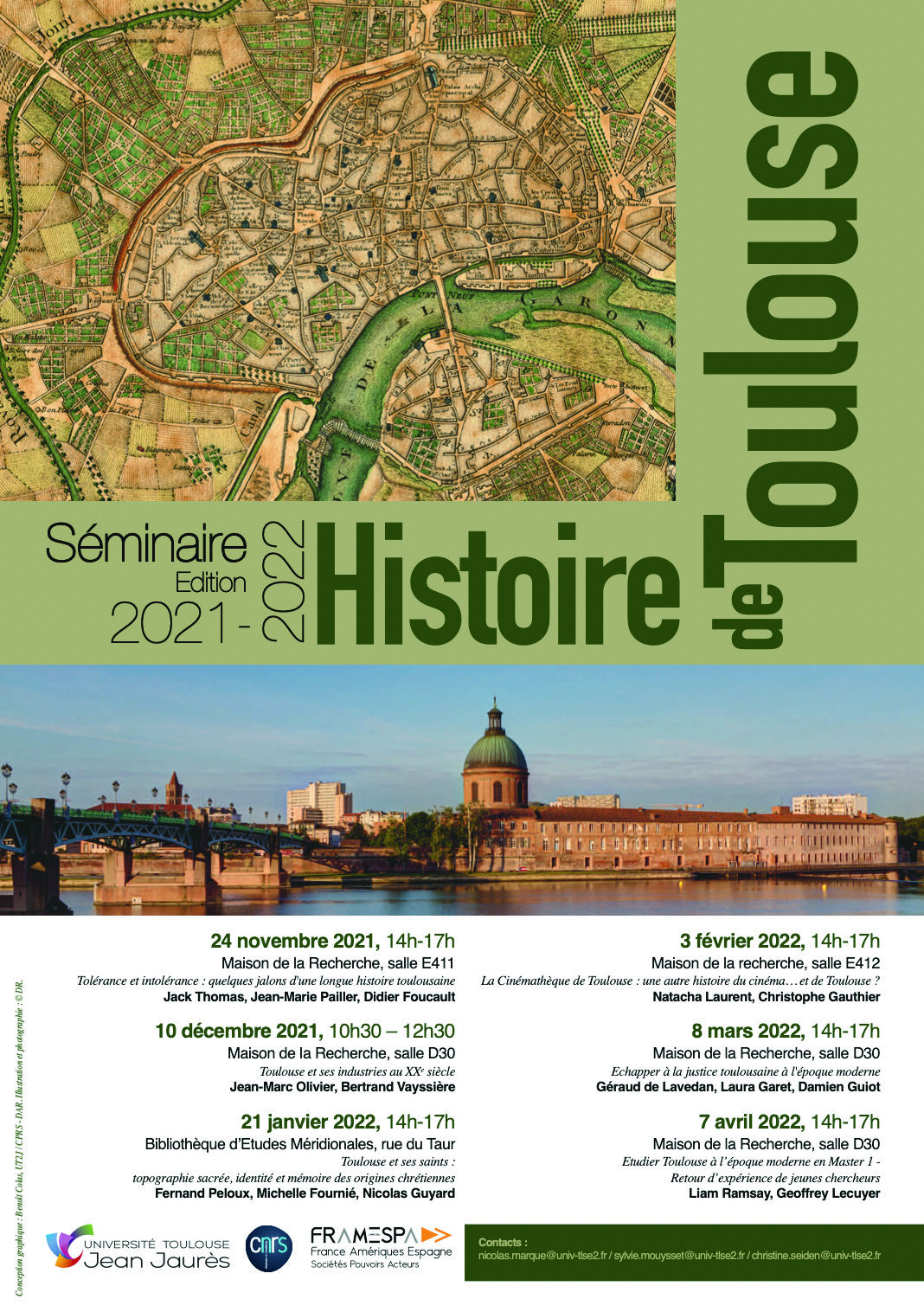

Séminaire Histoire de Toulouse

Initié en 2019, le séminaire d’histoire de Toulouse a pour principal objectif de mettre en valeur la richesse et la diversité des recherches sur la ville, ses alentours et ses relations au reste du monde. Nous souhaitons constituer un espace de dialogue à plusieurs dimensions :

Initié en 2019, le séminaire d’histoire de Toulouse a pour principal objectif de mettre en valeur la richesse et la diversité des recherches sur la ville, ses alentours et ses relations au reste du monde. Nous souhaitons constituer un espace de dialogue à plusieurs dimensions :- entre historiens médiévistes, modernistes et contemporanéistes ;

- entre chercheuses et chercheurs issus de disciplines sensibles au patrimoine local ;

- entre chercheuses et chercheurs confirmé.e.s, doctorant.e.s, masterant.e.s et étudiant.e.s de Licence.

Les résultats attendus sont multiples : il s’agit de construire des moyens d’échanges scientifiques aussi cohérents que pérennes entre chercheurs de tous niveaux ; de dynamiser et d’enrichir les travaux sur l’histoire de Toulouse ; d’en partager, valoriser et diffuser les pistes explorées aussi bien auprès des spécialistes que des étudiants.

Contacts : nicolas.marque@univ-tlse2.fr / sylvie.mouysset@univ-tlse2.fr / christine.seiden@univ-tlse2.fr

Télécharger le programme

Séminaire mensuel transversal des doctorants de Framespa : Méthodologies et outils de Recherche en SHS

Après avoir exploré les rapports de force, à différentes périodes, à travers des analyses sociales, culturelles, politiques, économiques et historiques, le séminaire des doctorant·e·s de FRAMESPA propose de se pencher sur les processus de production des connaissances scientifiques. Cette année, il s’agira de se concentrer sur l’aspect, les outils et la démarche méthodologique en Sciences Humaines et Sociales. Toute démarche scientifique s’initie généralement par une interrogation à laquelle une série de méthodes utilisées et des outils mises en œuvre pour collecter, analyser et interpréter les données peuvent répondre. Ceci soulève une série de problématiques et de questionnements que nous voulons explorer ensemble lors des différentes séances du séminaire. Il pourra s’agir de la présentation de vos outils, tels que la construction d’une base de données, certains de sites spécialisés que vous aimeriez partager, la méthode que vous employez pour trier votre corpus d'œuvre ou votre bibliographie, ou de manière plus générale, nous faire part de votre méthodologie de recherche dans le cadre de votre thèse.

Après avoir exploré les rapports de force, à différentes périodes, à travers des analyses sociales, culturelles, politiques, économiques et historiques, le séminaire des doctorant·e·s de FRAMESPA propose de se pencher sur les processus de production des connaissances scientifiques. Cette année, il s’agira de se concentrer sur l’aspect, les outils et la démarche méthodologique en Sciences Humaines et Sociales. Toute démarche scientifique s’initie généralement par une interrogation à laquelle une série de méthodes utilisées et des outils mises en œuvre pour collecter, analyser et interpréter les données peuvent répondre. Ceci soulève une série de problématiques et de questionnements que nous voulons explorer ensemble lors des différentes séances du séminaire. Il pourra s’agir de la présentation de vos outils, tels que la construction d’une base de données, certains de sites spécialisés que vous aimeriez partager, la méthode que vous employez pour trier votre corpus d'œuvre ou votre bibliographie, ou de manière plus générale, nous faire part de votre méthodologie de recherche dans le cadre de votre thèse.Télécharger le programme

Histoire et imaginaires sociaux

Cet atelier se veut un lieu de convergence autour de ce recours aux imaginaires sociaux que nous avons en commun dès lors que nous cherchons à comprendre ce qui s’est passé, ce qu’il advient à ce qui s’est passé, ce que nous faisons et ce que nous fait ce qui s’est passé et continue de se passer dans les sociétés dont nous tentons de rendre l’histoire. L’imaginaire social est effet le lieu, partagé au-delà du seul champ historien, qui permet de penser le réel social dans la complexité de sa construction historique, tissée de matériel et d’idéel. Il est au cœur des logiques du commun qui sont l’objet de la thématique 1 de FRAMESPA.

Cet atelier se veut un lieu de convergence autour de ce recours aux imaginaires sociaux que nous avons en commun dès lors que nous cherchons à comprendre ce qui s’est passé, ce qu’il advient à ce qui s’est passé, ce que nous faisons et ce que nous fait ce qui s’est passé et continue de se passer dans les sociétés dont nous tentons de rendre l’histoire. L’imaginaire social est effet le lieu, partagé au-delà du seul champ historien, qui permet de penser le réel social dans la complexité de sa construction historique, tissée de matériel et d’idéel. Il est au cœur des logiques du commun qui sont l’objet de la thématique 1 de FRAMESPA.Travaillé particulièrement dans les champs de la philosophie politique ou de l’anthropologie par Cornélius Castoriadis ou Maurice Godelier, l’imaginaire social a été acclimaté en histoire de façon pionnière et si familière à FRAMESPA par Pierre Laborie dans un article fondateur de 1988. C’est à renouer, prolonger et enrichir ce dialogue entre l’histoire et les imaginaires sociaux que cet atelier vise, bien convaincu qu’il y a là un lieu et une démarche, en somme une lecture et une écriture de l’histoire, propres à toutes les histoires qui ne se contentent ni de seuls faits ni de leurs seules représentations, non plus que de leurs reconstructions isolées ou de leurs déconstructions simplistes.